技術の発展とともに大きく進化してきた太陽光発電。その性能や導入コストはどのように変わり、どれだけ普及が進んできたのでしょうか。本記事では、発電効率、導入費用、普及状況を軸に太陽光発電の歴史を振り返ります。

発電効率の進化

太陽光発電が誕生したのは19世紀後半。アメリカの発明家チャールズ・フリッツが開発した光電池が原型とされていますが、当時の変換効率はわずか1~2%で、実用化には至りませんでした。その後の技術革新により性能が向上し、1955年には人工衛星向けの太陽電池が日本で製造されるようになります。

1993年に住宅用太陽光発電の普及が始まり、現在では変換効率が大幅に向上。一般的なシリコン系太陽電池の変換効率は25.3%、人工衛星で使われる化合物系太陽電池では31.7%に達しています(※2017年時点)。

出典:引用:産総研 太陽光発電研究センター「変換効率とは」

導入コストの変化

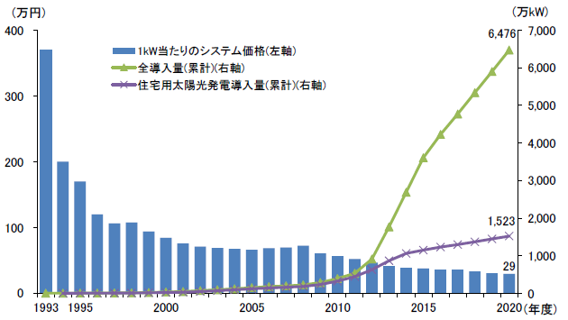

住宅用太陽光発電が日本で初めて導入された1993年、システムの費用は1kWあたり約370万円でした。一般的な家庭に必要な4kW分を設置するには、当時1,500万円もの初期費用がかかった計算になります。

翌年からの補助金制度や技術の進歩、大量生産の効果によりコストは大幅に低下。現在では多くの家庭が手軽に導入できる価格帯になっています。

太陽光発電の普及状況

かつて高額だった太陽光発電も、導入費用の低下とともに家庭への普及が進みました。日本政府も再生可能エネルギーの普及を後押しし、2009年からは固定価格買取制度(FIT法)が導入され、売電収入を得られる仕組みが整いました。

1999年度に11.5万kWだった住宅用太陽光発電の導入量は、2020年度には1,523万kWに増加。21年間で約130倍の伸びを記録し、導入戸数も280万件を超えています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「令和3年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2022)

周辺機器の進化でさらなる利便性向上

太陽光発電の進歩に伴い、周辺機器も大きく進化しています。調理や給湯、冷暖房など家庭のエネルギー源をすべて電気に切り替える「オール電化」の普及や、蓄電池の性能向上によって電力をより効率的に活用できるようになりました。また、家庭内の電力使用量を可視化するHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)や、電気自動車(EV)との連携で生まれたV2H(車両から家庭への電力供給)など、新しいシステムも続々と登場しています。

まとめ

太陽光発電は、性能向上とコスト低下、さらには周辺機器の進化を背景に、家庭や社会全体に広く普及してきました。災害時の非常用電源としても役立つほか、電気自動車やオール電化との相乗効果も期待されています。今後も持続可能なエネルギー源として、ますます注目されていくでしょう。

コメント